「恨み」は感情なのか、それとも思考なのか?

どうやら両方の側面があります。最初は怒りや不満といった顕著な感情だったものが、時間の経過とエピソードの掛け合わせによって思考の形をとり、やがて「恨み」という概念としてまとまっていく。

その思考が“解消したい”という願望を帯び、計画性や持続性を伴うと、行動へと転換することすらあります。

ただし、その行動は必ずしも恨みの対象に向かうとは限りません。

一方で、恨みの思考がうまく建設的な方向へと軌道修正されれば、解放や昇華が起こります。

ただし、一時的に気持ちが軽くなっても、根本で腑に落ちていなければ、後になって人生の不調や転機のタイミングで、突然フラッシュバックのように再燃することがあります。

また、「恨んではいけない」と否定したり、「受け入れなきゃ」と無理に受容しようとするやり方は、一時的な静けさにはなっても、本質的な解消にはつながりにくいようです。

恨みは怒りや不満だけでなく、悲しみや孤独感とも近い位置にあります。

そして、多くのクライアントさんのケースを振り返ると、(恨みの対象とは別に)過去の未解決・未消化の出来事や、鬱積した感情──我慢、どうにもできなかった経験、諦めた思い、怒りの置き去り──があると、比較的些細な出来事でも「もう二度と傷つきたくない」という防御反応が働き、過剰に“恨み”のラベルを貼ってしまうことがあります。

恨みは人を内側にこもらせ、感情や意見を表に出しづらくさせる側面も持っています。

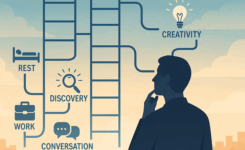

普段ほとんど恨みを抱かないタイプなのに、恨む気持ちが働くときは、実は自覚しづらい外的ストレスがあったり、変化に適応する負荷が大きく、知らず知らず疲れていることもあります。

この場合は、セルフケアを丁寧に行ったり、休息や気分転換を挟むことで自然と解けていくことが多いでしょう。

心にゆとりが戻ると、「なぜ恨んでいるんだろう?」と客観的に問いかけられ、そのきっかけや誤解、学びがふっと浮かび上がることがあります。

恨みを抱いている方々は、それまでに怒りや憤り、切実さなどの感情的プロセスを相応に経ています。

さらに、表立って“恨む”ことを良しとしない文化的風潮(※一方でアンダーグラウンドでは盛り上がることもありますが)によって、気持ちの持っていき場がなくなりがちです。

そして、恨みとは、必ずしも「ひどい目にあった」という経験が条件ではありません。

外側から見ると「よく恨まないね」と思うような体験でも恨みに結びつかない人もいれば、被害者–加害者の構図になっても、意識が全く別の方向へ向き、恨みに至らないことも珍しくありません。

感情や思考の段階での恨みには、構造のどこかに“無理”や“不自然さ”が潜んでいます。

誤解、部分的な解釈、経験の取り違えなど、恨みに至るまでの要素同士が辻褄の合わない不調和として残っているのです。

とりわけ「思考として恨んでいる」段階では、ご自身でも恨んでいると自覚しやすく、出来事の時系列や自分の気持ち、関係する状況を紙に書く、あるいは信頼できる人に“整理のために”話してみると、不思議なほど簡単に「自分の中のストーリーの偏り」に気づくことがあります。

セッションでも、恨みの状況についてインタビューのように質問していくと、ご本人が「あれ?」と違和感に気づく場面はよくあります。

恨みは消耗エネルギーは大きく、心身を疲弊させ、集中力を奪います。そのエネルギー不足がさらに思考の働きを鈍らせ、恨みの感情や思考がループしやすくなります。

恨みが時間とともに定着すると、おおまかに三つの流れへ進むように思います。

ひとつめ:恨みを対象に向けて晴らそうと行動に出る。

こちらは執着・執念と行動力が伴い、精神的領域から物質領域へと向かいます。恨みが行動の動機となったとしても、その結果がどうなるかはスピリチュアル圏外の話です。

ふたつめ:恨みを直接対象に向けず、周囲に拡散・同調させる。

軽度であれば、恨みの強い環境では同調力が増し、逆に友好的で愛のある環境では影響が薄まります。

みっつめ:恨みのエネルギーをご自身に向けてしまう。

体質や反作用のようなものかもしれませんが、重たいストレス状態に心身が耐えられず、体調不良や物事の不調へつながることがあります。

恨むに至ったエピソードの強度は、ひとつめの流れと似ています。

私たちの集合意識に深く根付く「現実は変えられない」という枠組みと恨みのストーリーが結びつくと、それは“現実”として人生を強く支配します。

人生にはさまざまな出来事がありますが、「恨む」という状態は、多くの場合、不自然さや誤解、理解不足(=まだ見えていない部分)が複雑に絡んで生まれています。

そこをひとつずつ整理していくと、恨みに費やしてきた自分自身のエネルギー(生命力)を、ゆっくりと取り戻していけるでしょう。