『ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』に行ってまいりました。

ラムセス2世は、3000年以上を経てもなお偉業を讃えられる、絶対的なファラオ(偉大なる王)です。

古代エジプト人の平均寿命が35~40歳だったとされる中、ラムセス2世は推定88~92歳まで生きたといわれ、子供も100人以上いたという説があります。

その生命力の強さが彼の精力的な活動の土台となったのでしょう。

(画像)ラムセス像

これまでにも「古代エジプト展」や「ツタンカーメン展」などさまざまな展覧会が開催されましたが、今回はエジプト博物館所蔵の初公開の宝物が海を越えて日本にやってきました。

さながら考古学のワールドツアーのような印象です。

会場が豊洲のCREVIA BASE Tokyoである理由は、空路へのアクセスの良さからでしょうか。

ラムセス2世を中心とした今回の発掘品や宝物には、当時の人々の死生観が色濃く表れています。

以前から「ナイル川の東側は生者の土地、西側は死者の土地とされ、王家の谷が西側にあるのもそのため」と言われてきました。

ところが最近の調査で、西側にも生者が暮らす集落があったことが明らかになり、エジプト考古学者の河江肖剰さんが「西側は死者の土地」という従来の説を覆しています

私は考古学にはまったく明るくありませんが、今回の展覧会を訪れたビジターとして、死生観を絡めて感じたことを書いてみました。

(画像)来場者を古代エジプトへ誘うムービー

「力を持つと神とつながる、あるいは神になる」という思想は、エジプト以外にも存在しますが、古代エジプトでは動物と神のつながりが特に深く、動物を神への捧げ物にしたり、その力にあやかろうとした伝承が数多く残っています。

このスフィンクスはライオンの胴体とファラオの頭部を持ち、人類の王と動物の王が融合しています。

ピラミッドそばのスフィンクスは足もライオンのものですが、こちらは人の手をしており、神々の王アムンに捧げる雄羊を持っています。

(画像)ラムセス2世のスフィンクス

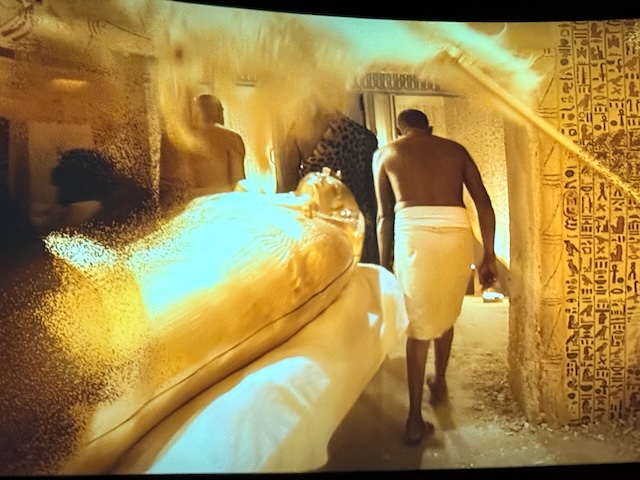

VR体験ではラムセス2世の正妻ネフェルタリが神殿内部を案内します。アブ・シンベル神殿はユネスコ世界遺産として知られています。

(画像)アブ・シンベル神殿の模型

トゥヤはラムセス2世の母親だとされています。

(画像)王妃トゥヤ像(カタログより)

この像は、600年前に作られた別の王妃像をラムセスが自分の母親に似せて作り直させたものだとか。髪の部分を削り、元の王妃の目を埋めてトゥヤの目を彫り込んだそうです。当時は彫像の再利用は珍しくなく、現代でいう一種のリサイクル文化があったのでしょうか。

考古学者のトム・ハードウィック氏は、「これはエジプトの支配の継続性を強調し、過去の偉大な支配者と最愛の母を結びつけるためだったのか、それとも単に手間を省くためだったのか?」と考察しています。

両端に金のハヤブサの頭をあしらった豪華なネックレスは、ラムセス2世より500年ほど前のネフェルプタハ王女のもので、死後の世界で身につけられるよう墓に埋葬されていました。

「エジプト人は死後にも本当にこれを持っていけると信じていました」(トム・ハードウィック氏)

(画像)ハヤブサの頭を模した襟飾り

クリスタルに詳しい方なら、これらの石の色が自然界を象徴していることに気づくかと思います。ラピスラズリは夜空、金は星、ターコイズはナイル川の水、カーネリアンは血、緑色のジャスパーは新しい命、アメジストは守護女神、そして金は太陽を表しているそうです。

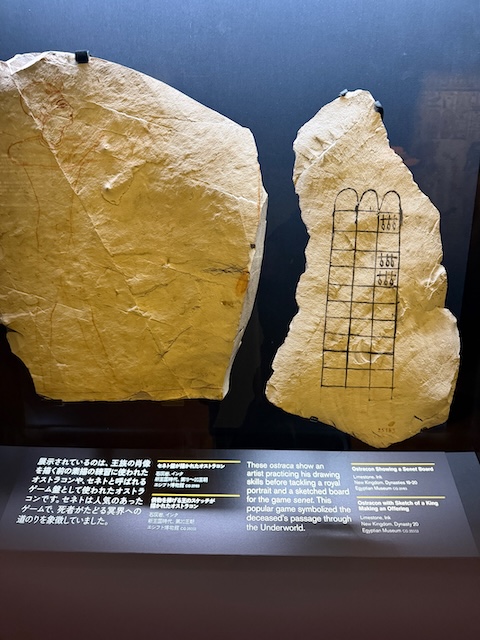

王族の肖像を絵開く前の素描の練習に使われたオストラゴンとセネト。

セネトは人気のあったゲームで、死者がたどる冥界への道のりを象徴していたそうです。現代でいうところの人生ゲームでしょうか。

(画像)セネトと呼ばれるゲーム盤

戦略家、建築家、そして自己プロデュース能力に秀でていたラムセス2世の業績。

展示会場はシックなダークブルーの布張り、重厚な音響(外から見たエジプト王朝時代のイメージ)、ホログラムや3D映像など、没入感を高める工夫が随所に施されていました。

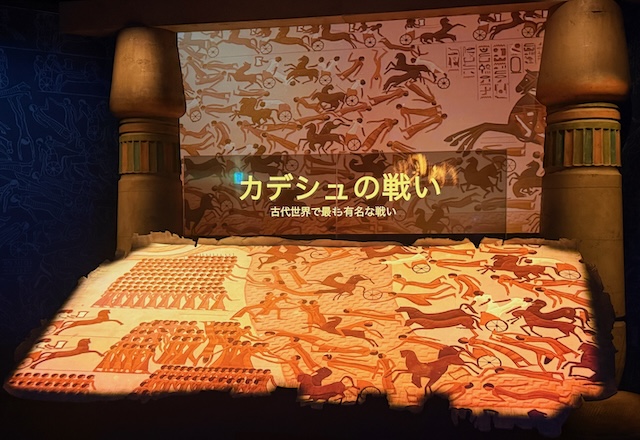

(画像)カデシュの戦い

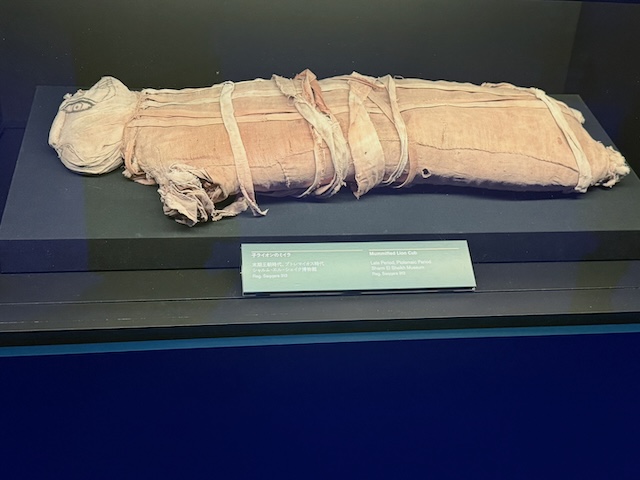

最近発掘された動物のミイラ(猫、クロコダイル、マングース、スカラベなど)。古代エジプト人は動物を神の化身として崇め、神への捧げ物としてミイラにしました。

(画像)動物のミイラ

エジプト人が動物好きだったのは確かであり、ミイラにされた動物のほとんどはペットでも食用でもなく、工業的に大量飼育されており、生前の環境は必ずしも快適ではなかった・・・との考察が紹介されています。

一方、人間はミイラになることで死後も生き続けると考えられていました。

現代の日本人の動物観からすると、少々理解しにくい生命倫理観かもしれません。

(画像)ライオンの子のミイラ

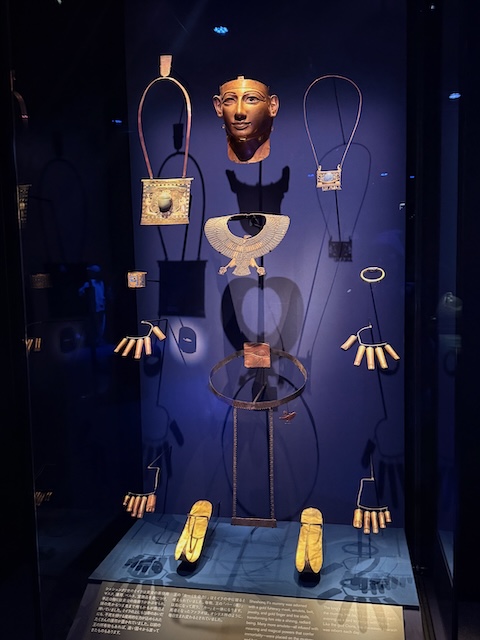

紀元前1000年頃に埋葬された宝飾品は、永遠の生命や繁栄を象徴したものでしょう。5連の金のネックレスは8kg以上あります。

(画像)プスセンネス1世の宝飾品

素材に純銀を用いた珍しい棺。

(画像)シェションク2世の銀の棺と内棺

その横にはミイラにした王の4つの内蔵(肺、肝臓、胃、腸)を納めて小さな銀の棺がありました。

ミイラをつくる工程で腐敗するため臓物は取り出すわけですが、死後に魂が生き続けるのであれば、肉体はそのレプリカ的な扱いであったかのように感じます。

現代では、たとえば、司法解剖や死後の臓器提供にはデリケートな感情が働くものです。科学(医療)の価値観が、死後の身体に対する一般的な意味に変化をもたらしているのかもしれません。

(画像)シェションク2世の副葬品

これらの展示の装飾品を身につけた状態で王が埋葬されており、副葬品の目的は王の体を守り、安全に死後の世界へ旅出させることでした。

ラムセス2世が眠っていた場所で見つかった木製の棺。

(画像)ラムセス2世の棺

90歳で大往生した王は、黄金と荘厳さとともに豪華に埋葬されたものの、度々、盗掘に遭い、墓の財宝がうばわれています。そこで後の考古学者らがラムセス2世の遺体をこの木棺に安置しました。その後も墓荒らしは続くのですが・・・

(画像)現代に語られるラムセス2世のムービー

1976年、ラムセス2世のミイラは、フランスの科学者によって保存作業が行われました。現在は、カイロのエジプト文明博物館で“永遠の眠り”についています。

(画像)展覧会場出口:儀式的な謎めいたメッセージ

ラムセス大王とその妻ネフェルタリと出会える『オシリスへの旅』

20席あるVR体験用のチェアに座り、ゴーグルと専用のヘッドセットで体験できます。ときどき、椅子は半回転しますが、非常に滑らかでスムーズな場面展開です。

ラムセス2世の妻であるネフェルタリが体験を誘いまして、個人的にはかなりおすすめ!です。

記念グッズ的なものが多いですが、エジプト製の品もあります。

パピルスに描かれた絵など、エジプト現地で買えるものは、日本のほうが2割くらいお安い印象でした。店員さんも「ほかのお客様も(日本のほうが)安いと仰っていましたよ」とのこと。

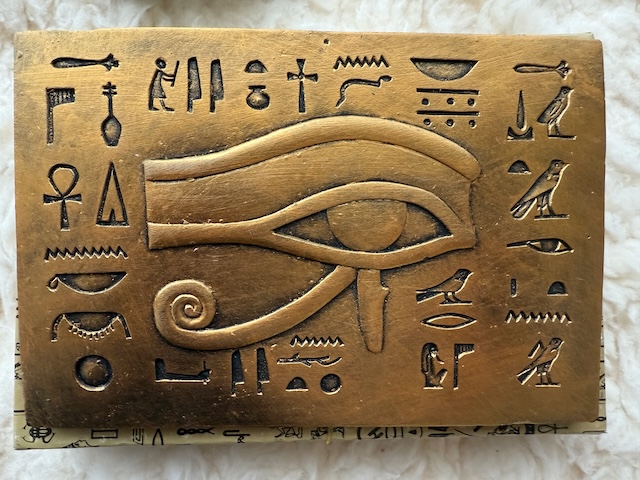

ホルスの目に惹かれ銅板プレートをゲット。

モノによって重さの違いを感じましたが、エジプト製あるある?

大英博物館のミイラ展のセクションや、カイロのエジプト大博物館とは規模感は異なるものの、素人でもわかりやすく間近に展示を楽しむことができる印象でした。

一般に博物館や展覧会で感じるような展示物や作品との距離感はうまく埋められており、少しばかりファラオに招かれたように感じられるかと思います。

というわけで、私は死生観にフォーカスして観てまいりましたが、

みなさまは、また別の観点から、ラムセス2世とファラオたちを取り巻く世界を愉しまれるのではないでしょうか?

『ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』は、2025年9月7日(土)まで開催

参考:ラムセス大王展HP ガイド音声資料、河江肖剰『古代エジプトの教科書』

エジプト関連の体験:IMMERSIVE JOURNEY クフ王のピラミッドを巡る没入型VR体験。