似たような状況や条件のなかで、「なぜ自分だけが被害者になるのだろう」「自分ばかり損をしている」と感じたことはありませんか。

「被害者意識」というと、当人の思い込みや被害妄想のように捉えられがちですが、実際には気持ちの問題にとどまらず、現実的・物理的な被害を受けることもあります。

また、この被害者意識は“リレー”のように人から人へと受け渡されることがあります。

被害者意識のバトンが周囲に渡ると、いつの間にか「誰もが誰かからひどい目にあっている」という構図ができ上がってしまうのです。

被害者としての立場には、「実際に受けた被害」と「被害者になってしまった自分を否定的に意識すること」の二つがあります。

この二つは似ているようでいて、本質的には異なります。被害者意識が強まると、「あんなふうにならなければよかった」「自分のせいだったのでは」と、自分を責めたり悔やんだりする傾向が出てきます。

深いレベルの意識になるほど、直接関係のない出来事を結びつけたり、起こったことと感じたことの順番を入れ替えてしまったりします。

結果として、本来は関係のない人や、時期の異なる出来事、別の感情が混ざり合ってしまうのです。

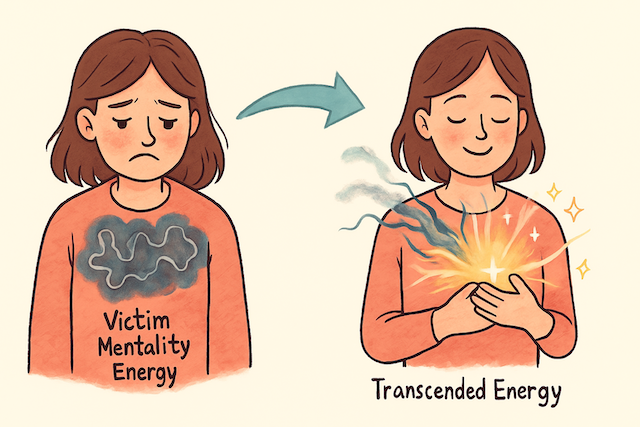

被害者意識は非常にエネルギーを消耗させます。

しかも、「また被害に遭うかもしれない」という緊張感や警戒心にも、さらにエネルギーを使ってしまいます。

クライアントさんの中には、被害者意識によって“経験そのもの”ではなく、“その経験をどう感じるか”を苦しくしているケースが少なくありません。

「辛いと思うから余計にしんどい」という言葉は、ある意味で的を射ています。

この被害者意識をつくり出す“プログラム”のようなものは、人によって異なります。

ある人にとっては防衛のための仕組みであり、また別の人にとっては、寂しさに気づかないまま誰かに話を聞いてもらうための手段であったり、エネルギーや活力を求めるサインであったりします。

意識のレベルというのは、はっきりした“所有主”がいないものです。

たとえ自分の体験から生じた意識であっても、それが「自分だけのもの」とは限りません。

被害者意識はエネルギー消耗が大きいのですが、自分の外へと手放すには、まず消耗を補い、別の方向に意識を向けることが助けになります。

被害者意識は実体のある“モノ”ではありません。

だからこそ、自分の“実体”である身体にエネルギーが十分に巡っていないとき、他人や外的な意識の影響を受けやすくなります。

そして実体がないがゆえに、被害者意識は加害者への怒りにとどまらず、自分自身や他の対象へと広がっていくのです。

たとえば、Aさんは謝罪文書を求める事案で、被害を受けた側として関わっていました。

しかし、被害者意識を自らの別のエネルギー(活力や行動力など)に転化していくうちに、相手側の態度が驚くほど好転したといいます。

Aさんご自身も、その過程で大きな気づきを得たそうです。

「相手が完全に悪いと思い込もうとしていたんですが、それは自分に自信がなかったせいだと思います。」

このような気づきは、自分自身の内側からしか得られません。

けれども、心身に余力が満ちてくると、状況そのものを動かす力にも変わっていくのです。

被害者意識の渦中にいるとき、人は孤独を感じます。

「誰も分かってくれない」と思うこともあるでしょう。

そんなときこそ、まずは“誰かを責めるシナリオ”から少し離れてみることが大切だといえます。

攻めることをやめる時間が、あなた自身を回復させるエネルギーの再生につながります。ご参考になれば幸いです。