「質の良いものを望んでいるけれど、自分にはそれに見合う価値がないのではないか」と考えるクライアントさんは少なくありません。

これは単なる謙遜ではなく、知らず知らずのうちに自己評価が下がり、「自信を持つほどの質ではない」と思い込んでしまっているようです。

感じ方の問題だけでなく、実際に能力や体力の低下などにより、自分の「質」が落ちたと感じることもあります。

気力やエネルギーが不足していると、持ち前の質を発揮できず、良質なものや人間関係に対して一歩引いてしまうこともあるでしょう。

ここで大切なのは、そもそも「質」を決めるのは何か、という問いです。

モノや人、自分自身であれ、何が「質の良し悪し」を決めているのでしょうか。

実際には、質は絶対的なものではなく、私たちがどこにフォーカスするかで変わります。質に意識を向けることで、自分自身の質も高まり、より良いものや関係と「それなりに」つながっていくことができます。

ここで言う「それなりに」とは、今の自分が思う「良質」が限定的であったり、未知の良質とつながる可能性を含んでいるという意味です。

また、「質」には絶対的な優劣があるわけではありません。

この視点を持つと、自分には合わない、他者には高価値なものに惑わされたり、「良質なものに自分の価値が及ばない」と感じることを回避できます。

「質は高いほうが良い」「質が高いものには相応の値段がつく」と考えるのは現代人にとって自然な感覚です。実際、価格や時間、サービスなど、さまざまな指標で「質」を測っています。

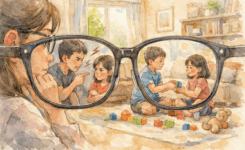

他者との関係においても「人間の質」や「関係の質」を重視する方は多いでしょう。

それらは偶発的に生まれるものだと考える人もいれば、意識的に良質な関係を築こうと努力する人もいます。また、他者やモノの質を通して、自分自身の価値を測ろうとする傾向もあります。

「価値の高いモノを持つと自分の質が上がる」「自分には高い質のものは釣り合わない」といった考え方です。

皮肉なことに、同じモノでも価格や評判が変わると「自分には届かない」と感じることがあります。

逆に、価値が下がれば急に「手が届く」と思ったり、価値に対する熱量が失せることもあります。

つまり、質を決めているのはモノや人そのものだけでなく、それにつけられた「価値」が大きく影響しているのです。

数字にも同様のことが言えます。テストの点数や利益と負債の数値など、数字そのものに優劣はなく、私たちが適宜価値を付与しているに過ぎないといえるでしょう。

特に、たとえばSNSやデータ化された人間関係では、「相手そのもの」より「相手に対する価値」で関係性が決まることもあります。

情が深い方にとっては冷たい考えに思えるかもしれませんが、相手の能力や役割を基にした関わりでは、このような価値ベースの判断も成り立ちます。

質は価値によって大きく変質します。つまり、質は「誰か」や「多くの人々の基準」によって左右される側面が強い特徴があるものです。

一方で、本質的に良質なモノは、自然由来の性質を持っています。

自然のエネルギーが凝縮されたような純粋な質は、人の手で完全に再現することは難しいとされています。

人工的に作り上げられた高品質なものでも、現時点では「ホンモノ」とは認められにくく、むしろ扱いにくさを感じることさえあります。

質とは、単に「良い」「悪い」だけでなく、そこに含まれる情報、プロセス、波動、趣向など、さまざまな要素で構成されています。

ところで、100円ショップの商品は耐久性に欠けるかもしれませんが、アイディアや利便性、気軽さといった高い「質」を備えているのではないでしょうか。

このように考えると、質と価値は非常に流動的であることがわかります。質を比較する必要すらなく、「ちょうど良い」と感じる質と価値が自然と現れるのです。

それは、自分の本質的な波動と合うものが現れたサインとも言えるでしょう。

自己評価が下がり、適正にあわないものを求めていたとしたら、是正された合う質のものと遭遇するかもしれません。

この視点では、損得ではなく「嬉しい」「タイミングが合う」「お互いに適正」という基準で選べるため、エネルギーのロスも少なくなります。

最近のセッションでも、家の購入や子どもの進学について、質と希望のバランスに悩むクライアントさんがいらっしゃいました。

これらは周囲の意見やデータによって質や価値が決まりがちですが、最終的にそこに関わる人(家族や子ども)にとって本当に「適正」かどうかが重要です。

もちろん、質や価値の「相場」を観察することも面白い学びになりますし、自分自身の軸を整える助けにもなります。

また、ビジネスでは企業が顧客に提案する価値として「バリュー プロポジション」を掲げることがよくあります。