「苦労性」とは、性格や気質なのでしょうか?

たとえば、「小さなことまで気にして心配する性質」や「なにかと面倒ごとに巻き込まれやすく、苦労が絶えない人」を指します(ピクシブ百科事典)。創作の世界では、登場人物の性格を表す一要素として描かれることもあります。

祖父母世代では「あの人は苦労性で気の毒だ」といった言い方が、日常の会話でも使われていました。

今ではあまり耳にしない言葉ですが、若い世代にも、まるで苦労の“くじ”を引き当てたように、不遇さを感じている人は少なくないようです。

遺伝なのか、身近な大人の生き方を模倣しているのか——理由はさまざまです。

同じような「性分」として挙げられるのが「貧乏性」です。どちらも、自力ではなかなか変えられず、変えたいのに変えられないという、やっかいな質を含んでいます。

「若いときの苦労は買ってでもせよ」ということわざがあります。

これは、「苦労は将来の貴重な経験となり、成功の糧になる」という価値観に基づいていますが、真実かどうかは別として、妥協を越えて、苦労を前向きに受け入れる時代の観点を感じさせます。

怠けたいわけではないのに、なぜか人より苦労が多い、または、家族や仲間の中で自分が苦労を背負う役回りになることが多いと感じることはありませんか?

クライアントさんの中には、ご自身が年齢を重ねるなかで、特に親御さんが高齢になったとき、自分の中にも親の「苦労性」が色濃くあることに気づく方がいます。

一方で、実は苦労性を受け入れた結果、「無難に生きている、自分は楽に生きている」と話す方もいます。苦労を当たり前とし、忍耐力がある分、たしかにタフでパワフルでもあります。しかし、その裏で、身体症状や人間関係、恋愛などに“代償”が現れることもあります。

クライアントOさんのZoomセラピーでは、最後にアクティベーションを流してみたところ、身体の背面や首の下部にしこりのようなエネルギーの詰まりを感じました。

常に身体に力が入っており、リラックスが難しい状態でした。これは身体が気質に影響しているのか、気質が身体に現れているのか、いずれにせよ、両方が連動しています。

Oさんは、お母様と似ていらっしゃる、一生懸命に、正しく生きることを大切にされています。

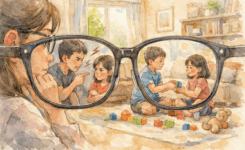

特に子育てが主な生活になると、「小さなことが問題にならないように」と心配する気質が強く働いていました。

苦労性には、実際に苦労を体験するパターンと、苦労を「想定する」ことで精神的・エネルギー的に負荷を感じるパターンがあります。

後者は精神性やエネルギー感度が高い方にとっては、現実と同じくらい影響を与えます。前者は、いわゆる「体育会系」の方が、肉体的・環境的なストレスとして感じやすいかもしれません。

こうした因果関係は、透視などのエネルギーリーディングで見えてくることがあります。ただし、絶対的な物理的因果ではなく、意識やエネルギーといった精妙な領域で変化が起これば、現実にも変化が波及することがあります。

また、親子関係(特に母子関係)から影響を受けていると自覚する方も少なくありません。大人になって親との関係が良好であっても、親が苦労を背負っていると、そこに無意識で同調しやすいのです。

心の距離は取れていても、エネルギーを注いでしまい、結果として疲れやすくなったり、気分が晴れない、引きこもりがちになるといったことが起こります。

ちなみに、幼い子どもたちもまた、親の状態に敏感です。無意識であれ理解しているにせよ、親の苦労を行動や身体感覚で“背負って”しまうことがあります。

他人の苦労をやたらと心配してしまうとき、それに気づいた側は「自分にできること」をある程度やったなら、そこからは健全なエゴ(自分を大事にする心)を優先し、無理をしないことが、かえって相手にも良い影響をもたらします。

苦労性の人も、自分の苦労に他人を巻き込もうとは思っていません。むしろ「愚痴を聞いてもらったのに、なぜか相手に喜ばれない」という経験が語るように、巻き込むつもりはないのです。

だからこそ、自分のエネルギーを「苦労」に向けるのではなく、整えることが、他者の自律や再生の力に作用する——そんなこともあるのでしょう。