もし「認識レベル」に法則性があるとしたら、「自分らしく過ごしているか」という感覚と、日々の習慣には明確な相関関係があります。

数式で表すのは難しいけれど、自分を主軸に生きているとき、その関係はたしかに“正の相関”のように感じられます。

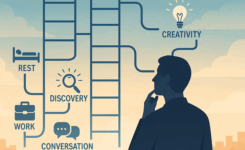

その日一日を“オーガニックな自分”――つまり、自由意志が冴え、充実感を感じながら自然体で過ごしていると、習慣もまた自分の意図に沿って動いていきます。

「こうしたい」と思う行動を無理なく選べ、続けることも変えることも軽やかにできます。

そして不思議なことに、「自分らしく」とは何かをあらためて定義しなくても、オーガニックな自分でいれば自然とその基準がわかっているのです。

一方で、自分らしく過ごせない日々が続くと、それが“普通”になっていきます。

そうなると、習慣を自分でコントロールする感覚が薄れます。

「やったほうがいい」と思うことが義務に変わり、良い習慣とわかっていても、理由もなく実行できなくなる。

小さな悪習も、まるでプログラミングされたように修正がきかなくなります。

不健康や不経済なことだと知りながら続けてしまったり、時には危うい衝動にすら従ってしまうこともあります。

「自分らしく過ごすこと」を理解するより、「自分らしく過ごせない日」を繰り返すほうが、気づきはずっと遅くなります。

それがデフォルト化すると、やがて「こんなものだ」と人生観を狭めてしまう。

また、自分らしさを失っている状態ほど、同調意識が強くなります。

周囲と比較し、似たもの同士で安心感を得ようとしますが、その安心の裏で、エネルギーは静かに消耗していきます。

クライアントさんのなかには、表面的な悩みの奥に「自分らしく過ごせない日々」をまぎらわせるための習慣を持っている方が少なくありません。

悪い影響を理解しつつも、それを手放さず、別の何かでバランスを取ろうとしています。

「自分らしさ」とは、考え方・価値観・観念なども含んだ総合的な在り方です。

Kさんは、創作意欲にあふれ多数の作品づくりに取り組まれていらっしゃいます。

ところが、なぜか制作に取りかかる前に、他のどうでもよさそうな習慣を済ませてからでないと落ち着かないといいます。

先延ばしというより、無意識に“準備運動”をしているような状態とのこと。

実際に始めれば集中して取り組み、作品も満足度や完成度が高いものの、その間に時間差が生まれるのです。

読み解いていくと、Kさんには「整えすぎなくてもいい」「枠からはみ出してもいい」というメッセージが出てきました。

真面目さや“ちゃんとした作品”をつくろうとする価値観が、のびやかな自分らしさの表現を制限してしまったようです。

「特に今回出展する先の評価や周りから聞いていた評判を気にしすぎて、なんか力が入っていたんだと思います」

クリエイティブな軸となるご自分らしさの取り組み方を感覚的に思い出されたようです。

頭では「これは別」と区別していても、心身や環境レベルでは一貫したメカニズムが働いています。

自分の意志を抑えた状態が続けば、その抑制は他の意思決定や行動にも反映されます。

そして、自分らしくいられない状態は、当人にも周囲にも気づかれにくいものです。

とくに明るく活動的な人ほど、自分らしくできない“捻れたエネルギー”が突発的な言動や不健康な習慣として噴き出すことがあります。

事後に驚くような出来事も、見方を変えれば自然な反応といえるのかもしれません。

ちなみに「自分らしくいる」ことにも一長一短があります。

いつも自分らしくいすぎると、変化や刺激を避けてしまうこともあるでしょう。

逆に、自分らしさを壊すような圧や挑戦は、新しいチャンスになることが結構あります。

もし最近、無理をしていると感じるなら、自分らしさを忘れる前に一度立ち止まって。

心が萎えているなら、思いきって“自分改革”をしてみるのもいい。

新しい人との出会いや異なるフィールドへの越境などが、眠っていた自分らしさを呼び覚まし、調整してくれるかもしれません。