感情を伴う悩みや問題を抱えるとき、多くのクライアントさんは悲劇的なモードに陥っています。

怒りや憤りが表面にあっても、その根底には悲しみ、絶望、苦しみといった感情が横たわっているものです。

悲劇も喜劇も、漢字の「劇」が示すように、劇場化された〈哀しみ/悲しみ〉や〈笑い〉のエッセンスを含んでいます。

人生を舞台に例えるとシェイクスピアが有名ですが、さらに古典に遡ると、多くの作家や論者が自分や他者の人生を舞台の物語に重ねてきました。現代でも、人生をドラマやエピソードに擬えるのはごく自然なことですね。

舞台に馴染みがない方は、お笑いやコメディを思い浮かべるとわかりやすいかもしれません。

喜劇やコメディには、困った状況やネガティブな人間模様などが土台としてあります。

嘘、ずるさ、裏切り、いじわる……人間ドラマの定番があるからこそ、深刻さを少し外すだけで笑いにつながる仕掛けがなるのでしょう。

しかし、それは〈他人事〉だから笑えるのでしょうか?

必ずしもそうとは限りません。

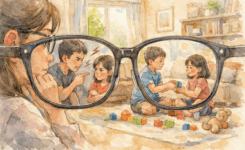

自虐系の方は、自分の失敗や苦しかった経験を笑いや教訓に昇華するのが得意です。同じ体験・感情でも、フレームや設定を変えることで、物語の質はまったく変わります。

経験に対して悲劇や喜劇という構造を適用することは、セラピーの視点からは、過去への執着を手放し、自己の生き方を見直す有効な手法です。

NLPの「リフレーミング」や、ヒプノセラピーで潜在意識下の体験として行うことで、その効果を実感できます。

日常では「過去の経験は変えられない」というのが一つの常識ですが、意識は多層的に働いており、未解明の領域も存在します。

期間限定メニュー「魂の記憶を書き換える」では、正確には過去を書き換えるのではなく、潜在的なエピソードを新たに創り出します。

夜の夢のように、その体験が真実かどうかを問うこと自体ナンセンスですが、脳内の調整を促し、日中の行動や感情にも影響を与えるのです。

たとえば、急性症状で歩行や生活に支障をきたしていたKさん。

「直感的には治ると信じているのですが、遺伝性ではないか、後遺症が出たら…と悪いほうに考えてしまいます」とおっしゃっていました。

そこで喜劇と悲劇のフレームワークを体験していただくと、潜在意識の深部で「喜劇が60〜70%、悲劇は30〜40%くらいに感じる」という感覚が生まれました。

喜劇の要素とは、

「治るためにさまざまな経験をさせてもらっていること。これからも面白く、あるいはありがたい体験が続き、まるでそのために症状が現れたのかもしれない、と感じること」とのこと。

今は不安が先行しているKさんも、後から振り返れば喜劇の主人公になっているかもしれません。

その後、悲劇の要素も体験し、喜劇と悲劇のエピソードを統合していきます。

Kさん「数年にわたり家族のことで無理を重ねていたことが浮かびました。そのときは達成感と安堵がありましたが、その疲労や無理が今になって出てきてくれたように思います。頑張ってくれた体や足に、ありがとうと言いたいです」。

この体験は、Kさんを次のステージへと進ませるきっかけになるでしょう。

先日読んだフランス語テキストには、17世紀の作家・モラリスト、ジャン・ド・ラ・ブリュイエールの『人さまざま(Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle)』(1688年)が紹介されていました。

フランス革命の約100年前にあたるこの著作は、貧富や身分の格差、当時の社会システムを斜め上から観察し、鋭い皮肉を込めて描いていますが、笑っているのか哀しんでいるのか、ブリュイエール自身は明示していません。

同じ状況も視点を変えればまったく異なる物語になる──セラピーの観点からはこれこそがフレーミングの可能性です。

苦痛や不愉快を他者のネタにするシュールな例もあります。

迷惑行為やいじめなど、被害者の苦しみが笑いの種にされることです。憤りや悲しみが鬱積すると、他者に同じ苦痛を味わせたくなる衝動や、被害者を嘲笑する心が生まれます。

「他人の不幸は蜜の味」という言葉が示すように、自分の不幸と共鳴して一時的に心地よく感じる擬似感覚に過ぎず、根本的な解放にはつながりません。

このように、悲劇や喜劇以外にも多様なフレームがあります。

歴史や政治、社会の出来事、ゴシップに至るまで、時代や価値観の移り変わりとともにフレームは掛け替えられているものです。

ご自身の経験が特につらく感じられるときには、フレームを変えてみることで、感情や状況に好転がもたらされることがあります。

先に紹介したブリュイエールは、「人間が自らの意志の結果だと信じているものは、実はシステムの機能に過ぎず、仕組みに感情を込めるのは誤りだ」と語っています。

私たちが捉える周囲の状況もまた、視点の選び方次第でまったく異なる物語になる──その示唆をぜひ日常にも活かしてみてください。

参考:Wikipedia

「まいにちフランス語」2025年4月号